Crédito: Unimedios

En buena parte de los documentos realizados sobre bioeconomía en el país (incluyendo la misión de sabios), sobresalen visiones desde la economía y la biotecnología.

Julio 21 de 2021, Bogotá D.C. UN Periódico Digital

Alexander Rincón Ruiz. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) e investigador del Centro de Investigaciones y Desarrollo (CID)

La bioeconomía comienza a aparecer con mucha fuerza en foros, conferencias, planes de Gobierno e iniciativas globales; está en ocasiones se presenta como un cambio de paradigma y una hoja de ruta ante la crisis ambiental que en el contexto y el estallido social que vive el país posibilitaría transiciones sustentables –en el largo plazo– a los problemas estructurales que se presentan hoy.

Sin embargo, dado el carácter sistémico de la crisis (social, económica y política) es necesario reflexionar cuál es la idea de bioeconomía que se está planteando para el país, qué vacíos puede tener en un contexto como el colombiano, y qué se podría tener en cuenta para que esta posibilite transiciones que ayuden a encontrar luces a la situación actual.

La idea de bioeconomía que constituye el eje central de la literatura reciente (de principal desarrollo en Europa y Norteamérica), se puede identificar en la definición: “economía que gestiona eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos productos y procesos de valor agregado, basados en el conocimiento y la innovación [1]”. Algo que es acorde a lo planteado en iniciativas globales (OCDE, Unión Europea, G7, FAO) y a lo expuesto en el Conpes 3934 de Política de Crecimiento Verde.

Esta concepción que se ha generalizado y normalizado no representa realmente un cambio de paradigma, pues en esencia es el mismo paradigma del mercado como eje central, el crecimiento y la competitividad, con la idea de que la tecnología es uno de los elementos clave que permite el equilibrio entre el crecimiento económico y sostenibilidad. Por lo tanto, se puede decir que es una idea “moderna” de la bioeconomía que pretende superar –al igual que lo pretendió antes la revolución verde, en el caso de la alimentación– problemas complejos, sistémicos y estructurales desde una lógica reduccionista y mecanicista, sin tener en cuenta elementos fundamentales como la ecología política, la justicia ambiental, la complejidad ecológica, la historia y la resiliencia socioecológica.

En buena parte de los documentos realizados sobre bioeconomía en el país (incluyendo la misión de sabios), sobresalen visiones desde la economía y la biotecnología; pero suelen tener una lectura despolitizada de lo que puede implicar en Colombia, un país excluyente con altos niveles de desigualdad social y grandes desequilibrios regionales, afectado por la violencia, la corrupción y la impunidad, y con un gran número de conflictos ambientales (crecientes).

Esta lectura de la bioeconomía le da mayor importancia al rol del mercado y la tecnología para lograr nuevas formas de producir que sean más amigables con el ambiente y lleven a la sostenibilidad.

Sin embargo, la problemática del país –como se evidencia en el contexto del paro nacional– es mucho más compleja; pese a las buenas intenciones de esta idea, es fundamental que se complemente y se avance hacia nuevas visiones de bioeconomía acordes con la crisis que vive el país, lo cual requiere una reflexión contextual y de largo plazo más profunda.

¿Por qué es necesaria?

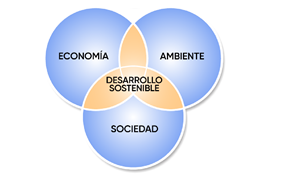

En el artículo “A Nature-Positive World: the Global Goal for Nature”, publicado recientemente por coordinadores y líderes de algunos de los principales institutos, centros de investigación y ONG ambientales del mundo, liderado por Harvey Locke y Johan Rockström, se presenta un cambio conceptual en lo referente a las relaciones “economía y ambiente”. Contrario a la idea común en la que se busca un balance entre lo económico, lo social y lo ambiental como si fueran intereses en competencia (figura 1a), donde lo económico se interconecta con lo ambiental pero sin salir de su abstracción disciplinar, el artículo plantea la naturaleza (lo ambiental) no como una “externalidad”, sino como la base de toda la vida, incluida la humana.

La sociedad humana es el contexto para todas las actividades humanas, y la economía es solo una actividad de la sociedad, es decir que hay un orden jerárquico según el cual la actividad económica se debe analizar desde una perspectiva más compleja, es decir como parte de un sistema social y ambiental (figura 1b), por ello una visión solo desde los mercados y la tecnología es muy limitada, fundamental una lectura más compleja y sistémica con otras hojas de ruta (por ejemplo las planteadas por Kate Raworth en su “Doughnut Economics”).

Figura 1a. Figura 1b.

Esta idea se puede enriquecer con cosmovisiones del sur global (en Colombia, por ejemplo, hay diversidad de formas de entender las relaciones con el territorio) en las cuales la naturaleza no es algo “externo” a la sociedad y a la economía sino que es la base fundamental; hay más que un vínculo utilitario y las actividades económicas se asocian a la complejidad de la naturaleza. Estas cosmovisiones incluso pueden tener criterios de sustentabilidad más estructurales, ya que en lugar de entender la naturaleza como algo a optimizar (una idea mecanicista a acoplar en un modelo económico hegemónico) se considera “base de la vida”, por ello es tan importante su defensa por muchas comunidades.

También se observa que en la mayoría de documentos sobre bioeconomía a nivel nacional no se cita a Georgescu Roegen, uno de los autores centrales y pionero en el estudio de esta idea y considerado como el “padre de la economía ecológica”. Que no sea citado puede obedecer a que las “definiciones” difieren ampliamente a nivel conceptual.

Georgescu se acerca más a la idea de una economía que se debe adaptar a la complejidad de la naturaleza y no al contrario, de ahí que sea uno de los autores centrales a la hora de hablar de los límites del crecimiento. Él destacó el hecho de que el proceso económico no se podía entender por fuera de las leyes que rigen la naturaleza, ya que, al obtener bienes y servicios, la especie humana transforma recursos naturales con baja entropía y los convierte en productos y residuos de alta entropía, lo que cuestionaría la idea de que el proceso económico es circular, pues hay restricciones ecológicas que la delimitan (como la segunda ley de la termodinámica, la entropía).

En este orden de ideas, lo mencionado por el autor cuestionaría también la idea de un “crecimiento verde” como objetivo central, pues se debe tener como base la irreversibilidad energética. Por ello autores como Joan Martínez Alier insisten en que “la economía no es circular sino entrópica”, y plantean la idea de “crecimiento verde” como un oxímoron. Todo esto difiere de la idea moderna de la bioeconomía que, por el contrario, está en línea con la idea de economía circular y crecimiento verde.

Desde un análisis complejo y una lectura desde los sistemas vivos la idea de “bioeconomía” también diferiría de la visión moderna, esta podría estar más cercana a la idea de una “economía para la vida”, en línea con el pensamiento ambiental latinoamericano y la complejidad (Leff, Maldonado, Carrizosa, Noguera, Eschenhagen), incluso con la idea de una economía regenerativa como la planteada por autores como Christian Whal donde se incluye la resiliencia de los ecosistemas, o el mantenimiento de la casa común como se estipula en el Laudato si.

En la Colombia diversa y compleja se sufre la maldición de la simplificación, la exclusión y la eliminación de la diversidad en todas sus formas, por ello en este contexto el reto de la bioeconomía es hacer un tránsito a una economía más justa, incluyente y diversa, no exclusivamente en términos de mercado y competitividad, sino en pluralidad de formas y otras brújulas que vayan más allá del crecimiento económico como fin principal. En la que no se ponga en riesgo la diversidad biocultural sino que la fortalezca, al igual que al trabajo de comunidades que tienen prácticas sustentables como la agroecología.

Como lo plantea el nobel de economía estadounidense Joseph Stiglitz en su último libro, los mercados por sí solos no lograrán la prosperidad compartida y duradera ya que no suelen generar resultados justos y eficientes y no son en sí mismos estables, por lo cual se requiere que los Gobiernos adopten un papel diferente y más relevante que el que desempeñan hoy; es decir un rol en el que más que espectadores y garantes del mercado y los intereses privados, los Gobiernos tengan propósitos superiores como el mantenimiento de la “casa común”, lo cual requiere de la acción colectiva y una economía más compleja que afronte los límites biofísicos y le apueste a los retos de la inclusión.

Stiglitz menciona que la verdadera fuente de la riqueza de las naciones descansa en la creación y creatividad de la gente que las constituye. La innovación no debe ser vista desde una óptica exclusivamente de mercado. La real innovación puede estar en nuevas formas y diseños de economía plural para un país complejo y diverso donde se permita una transición más justa e incluyente; el reto está en encontrar y construir esa economía.