|

||||

| EconomĂa colombiana aĂşn enfrenta rezagos de la Colonia |

|

“Lo que el muy cristiano burguĂ©s del siglo XX no perdona a Hitler no es el crimen como tal, es el crimen contra el (Aparte de AimĂ© CĂ©saire en Discours sur le colonialisme, 1955)

AsĂ lo advirtiĂł Heraclio Bonilla, director del Grupo de InvestigaciĂłn en Historia EconĂłmica del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, al inaugurar el seminario internacional ‘La cuestiĂłn colonial’ que se realiza durante esta semana en Corferias, con la participaciĂłn de expertos internacionales como Perry Anderson, de la Universidad de California; Maurice Godelier, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de ParĂs; Carlos Sempat Assadourian del Colegio de MĂ©xico, asĂ como acadĂ©micos de PerĂş, España, Brasil, RepĂşblica Dominicana, Bolivia, Argentina, India, HaitĂ y Colombia. Para el acadĂ©mico, “aunque las capitales polĂticas han dejado formalmente de ser tales, en la práctica la desigualdad en la relaciĂłn entre el pequeño grupo de privilegiados y la inmensa mayorĂa del planeta no sĂłlo persiste sino que se incrementa. SĂłlo que las rivalidades colonialistas dieron paso a acciones concertadas para evitar los conflictos del pasado”. Bonilla recordĂł las palabras del pensador mexicano Leopoldo Zea “AmĂ©rica Latina es un continente sin historia, porque aquĂ el pasado y el presente son una y la misma cosa”, con las que sugerĂa que la historia, como proceso, no hace ‘tabla rasa del pasado’ sino que lo reproduce, lo reitera o lo reintegra, en sus desarrollos subsecuentes.

La semana girará en torno a temas como la experiencia colonial del nuevo mundo, la colonizaciĂłn y el problema de la identidad; la experiencia colonial francesa, las dimensiones de la condiciĂłn colonial, revoluciĂłn y colonizaciĂłn, y los impactos del colonialismo. Sin duda, revivir este tema se hace necesario por el peso de ese legado colonial en vastas regiones del planeta, cuya poblaciĂłn ve acrecentada sus dificultades econĂłmicas y sociales por las brechas crecientes producidas por una globalizaciĂłn en curso. La premisa que gran parte de las naciones desposeĂdas del mundo tuvo un pasado colonial constituye, en este sentido, el punto de partida de esta reflexiĂłn. Discurso inaugural del seminario, preparado y pronunciado La Universidad Nacional de Colombia con ocasiĂłn del Bicentenario de la independencia del paĂs organizĂł el Seminario Internacional "La cuestiĂłn colonial", dedicado al examen de la gĂ©nesis, el funcionamiento y las consecuencias de la dominaciĂłn colonial impuesta por Europa sobre los pueblos de las AmĂ©ricas, de Africa y de Asia desde los inicios del siglo XVI hasta su culminaciĂłn en el contexto de los grandes movimientos por la descolonizaciĂłn de la segunda mitad del siglo XX. Las razones de esta convocatoria son, por una parte, reabrir el examen de un problema que estuvo en el centro de los debates del pensamiento social de la primera mitad del siglo XX, y que despuĂ©s fue puesto de lado como consecuencia de otras preocupaciones en la agenda de la investigaciĂłn y de la reflexiĂłn. Ese reexamen es necesario por el peso de ese legado colonial en vastas regiones del planeta, cuya poblaciĂłn ve acrecentada sus dificultades econĂłmicas y sociales por las brechas crecientes producidas por una globalizaciĂłn en curso. La premisa que gran parte de las naciones desposeĂdas del mundo tuvo un pasado colonial constituye, en este sentido, el punto de partida de esta reflexiĂłn.

SĂłlo un esfuerzo para captar la dimensiĂłn global del hecho de la colonizaciĂłn permitirá conocer su significado, asĂ como las semejanzas y los contrastes entre estas variadas experiencias. Son muy escasos esfuerzos de esta naturaleza, y los más significativos se desarrollaron en el marco de las grandes confrontaciones de la II y la III Internacional, o de las conferencias sobre el reparto del planeta y el destino de los pueblos colonizados luego de la II Guerra Mundial. Finalmente, y con ocasiĂłn de los prĂłximos bicentenarios que varios paĂses de la AmĂ©rica Latina se aprestan a conmemorar en el 2010, es pertinente recordar, de un lado, que la complicada geografĂa polĂtica de la independencia de la regiĂłn fue un proceso concatenado y continuo y, sobretodo, que esos hechos de armas tan contradictorios se asientan en estructuras coloniales igualmente densas y complejas, de tal modo que sĂłlo una perspectiva como la que informa este seminario podrá calibrar con precisiĂłn las razones de su heterogeneidad. Una perspectiva radical supone examinar las raĂces de una situaciĂłn y no el movimiento de la superficie.

Para empezar, y sĂłlo por razones de caracter heurĂstico, conviene recordar que toda sociedad colonial es el producto de la guerra y de la conquista impuesta sobre la poblaciĂłn nativa, aunque en algunos casos las metrĂłpolis constituyeron colonias de poblamiento al desplazar a parte de su poblaciĂłn sobre territorios distantes más o menos vacĂos. En este contexto, desde fines del siglo XV hasta el presente, la historia registra tres grandes coyunturas, las cuales se distinguen por su temporalidad, por los espacios, por los mecanismos de colonizaciĂłn, y por sus consecuencias tanto sobre las metrĂłpolis como sobre sus colonias.

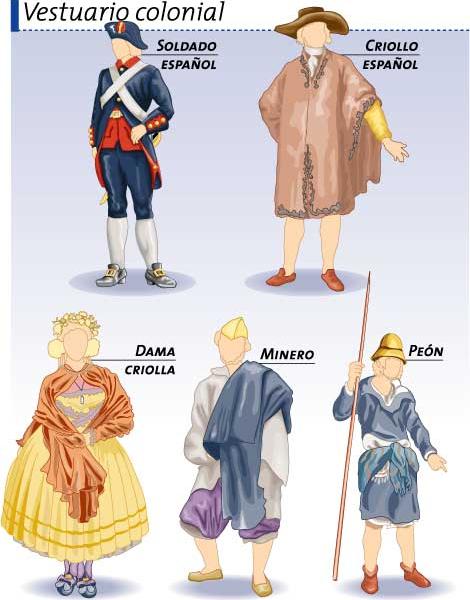

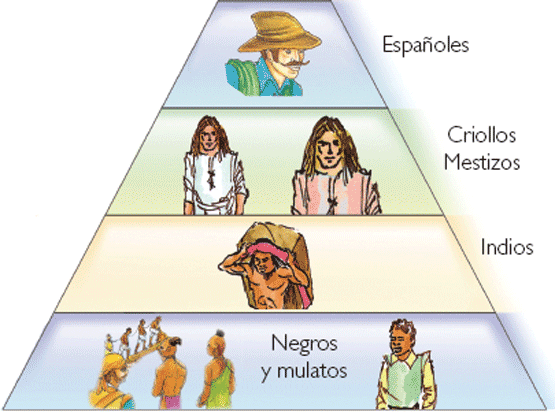

A esta dimensiĂłn material deben agregarse los costos humanos de la colonizaciĂłn, es decir la desapariciĂłn de 16 millones de mexicas y de 7 u 8 millones de gente de los Andes, en las cuatro dĂ©cadas que siguieron al arrivo de Hernán CortĂ©s en 1519 a MĂ©xico, y de la llegada de Francisco Pizarro a Cajamarca en 1532. En el otro extremo del planeta, en Africa, este “descubrimiento” del nuevo mundo implicĂł al mismo tiempo el redescubrimiento del viejo mundo, con el traslado de cerca de 10 millones de africanos, en condiciĂłn de esclavos para trabajar en las empresas econĂłmicas que resultaron como consecuencia de la colonizaciĂłn. No demanda un esfuerzo muy grande calibrar para ambos continentes las consecuencias, en el corto y en el largo plazo, de estos hechos. La añeja historiografĂa sobre la colonizaciĂłn, bajo el nombre de la “leyenda negra” no dejĂł de registrar la expoliaciĂłn y el diezmamiento de la poblaciĂłn nativa en el pasivo de la colonizaciĂłn, aunque no debe omitirse, como lo recuerda Anthony Pagden que esta expansiĂłn estuvo acompañada de una extraordinaria polĂ©mica sobre la legitimidad de estos hechos, con la participaciĂłn de epĂritus agudos como BartolomĂ© de las Casas, Francisco de Vitoria, y Juan GinĂ©s de SepĂşlveda. El polĂ©mico libro de Barbara y Stanley Stein, La herencia colonial de la AmĂ©rica Latina, fue uno de los primeros en señalar las consecuencias de la colonizaciĂłn en el corto y en el largo plazo, tomando la economĂa y la sociedad como las principales coordenadas de su argumento. No es este el lugar para reconstruir el intenso debate que provocĂł su libro, sino recordar las dos “herencias”que encuentran consenso entre sus crĂticos más agudos: en la economĂa, su condiciĂłn central de exportadora de materias primas y en el que el sector externo opera como sector lĂder; en la sociedad, una desigualdad nacida del papel opuesto que jugaron los principales actores del proceso. En sociedades multi-Ă©tnicas, como es el caso de las sociedades coloniales, esta desigualdad, por la razĂłn señalada, combinĂł criterios de “clase”, y criterios de “raza” en la configuraciĂłn de estas realidades coloniales, con las consecuencias conocidas en tĂ©rminos de exclusiĂłn, de racismo y de desprecio a las poblaciones colonizadas y a sus descendientes.

¿El escenario anterior corresponde sĂłlo al extenso perĂodo colonial?. Ha sido el pensador mexicano Leopoldo Zea quien acuñó el aforismo “La AmĂ©rica Latina es un continente sin historia, porque aquĂ el pasado y el presente son una y la misma cosa”, y con el cual querĂa sugerir que la historia, como proceso, no hace “tabla rasa del pasado” sino que lo reproduce, lo reitera o lo reintegra, en sus desarrollos subsecuentes. Es esta persistencia de la dimensiĂłn colonial en escenarios posteriores la que tambiĂ©n ha sido subrayada por diversos pensadores cuando registran que las guerras por la independencia, si bien cancelaron los lazos de subordinaciĂłn polĂtica con la metrĂłpoli española, no obstante dejaron completamente intactas las matrices fundamentales del orden colonial. Más aĂşn, el nuevo orden internacional en la que la AmĂ©rica Latina ingresa en los siglos XIX y XX no hizo sino fortalecer la racionalidad colonial previa. Una paradoja no menor la constituye la geografĂa de las guerras por la independencia y la peculiar participaciĂłn que en ellas tuvieron la poblaciĂłn nativa y afro-descendiente. GeografĂa que configura un arco que van desde las disidencias tempranas, Caracas y Buenos Aires, hasta los fidelismos más durables, Lima y MĂ©xico, y a fortiori Cuba. Como tambiĂ©n la adhesiĂłn al rey y al rĂ©gimen colonial, paradĂłjicamente, de quienes debieran haber recibido más bien con entusiasmo la promesa de la independencia traĂda en vilo por gentes como San MartĂn y BolĂvar. Los Agualongos no fueron figuras insĂłlitas del Pasto colonial, sino que tuvieron Ă©mulos desde el sur del RĂo Grande hasta la Tierra del Fuego. ¿Aquello explica, tambiĂ©n, por quĂ© la MetrĂłpoli no delegĂł a sus ejĂ©rcitos formales la custodia de sus colonias sino al final del rĂ©gimen, cuando su recuperaciĂłn era ya un imposible por la debacle econĂłmica y polĂtica de España, es decir que unos y otros, colonizados y colonos, interiorizaron muy pronto su condiciĂłn, sin necesidad alguna de coerciĂłn externa?.

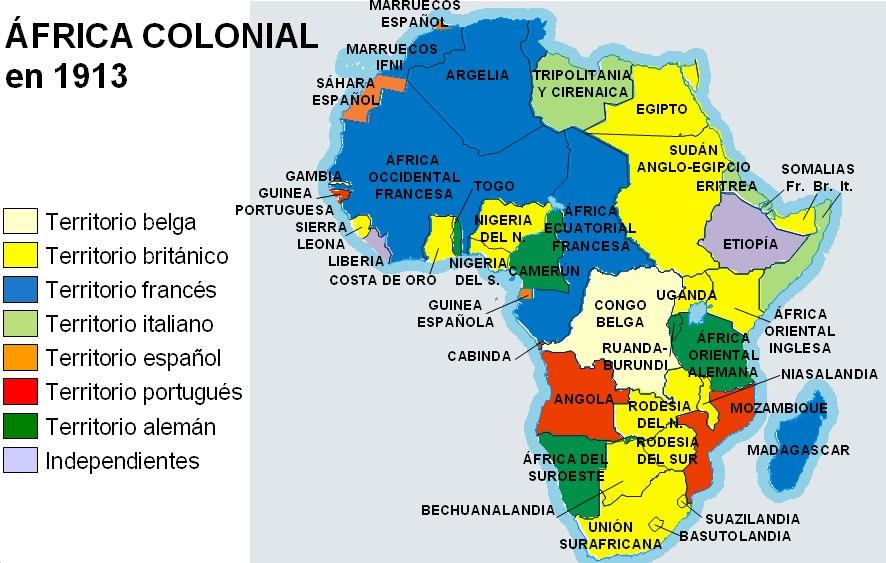

Su punto de partida fue el inicio de la fase B del ciclo de Kondratieff, cuando el declive de las economĂas metropolitanas las obliga a buscar por todo el mundo áreas rentables de inveriĂłn y de captaciĂłn de recursos. Se dará además en el contexto de pugnas y rivalidades entre estas potencias, bajo el acicate de transformaciones significativas en sus repectivas economĂas domĂ©sticas, y donde el capital financiero empezará a asegurar su hegemonĂa. Con los capitales, migrĂł igualemente la poblaciĂłn europea: se calcula que entre 1870 y 1914 cerca de cuarenta millones de europeos se desplazaron a los nuevos territorios. Las expansiones coloniales más importantes correspondieron a Inglaterra y Francia, y en menor medida tambiĂ©n a BĂ©lgica, Alemania, Holanda, Italia, Portugal, España, Rusia, JapĂłn, y los Estados Unidos de NorteamĂ©rica. Como resultado, en 1914 Europa dominĂł la mitad del mundo y cerca del 65 % de su poblaciĂłn.

TambiĂ©n, otro de los objetivos trazados fue la apropiaciĂłn de los recursos naturales, utilizados como insumos para sus industrias domĂ©sticas, y en cuya explotaciĂłn la baratura de la mano de obra nativa fue un componente esencial. Paul Bairoch ha estimado que la brecha entre entre los niveles de ingreso de los europeos y de los colonizados pasĂł en siglo y medio de 1.5 a 1, a otra de 5.2 a 1. Por cierto que los actores no sĂłlo fueron los agentes del capital, sino que estuvieron acompañados por brigadas de religiosos, de educadores, de hombres de ciencia, a quienes se les asignĂł la noble tarea de expandir la civilizaciĂłn occidental por todo el planeta…

Esta expansiĂłn colonial tuvo como correlato la construcciĂłn de una visiĂłn del colonizado, es decir del “otro”, que poco tenĂa que ver con su representado, sino que era más bien el resultado de una conjunciĂłn de estereotipos, que no sĂłlo decĂan más sobre los colonizadores y que terminaron sirviendo a los fines de la colonizaciĂłn, como lo demostrara en su momento Edward Said en su admirable libro Orientalismo. Pero este sesgo eurocĂ©ntrico y occidental no se expresĂł solamente en la metamorfosis del “otro” y de su realidad, sino que tuvo connotaciones en la producciĂłn del conocimiento por parte no sĂłlo de los europeos, sino de la inteligencia que paradĂłjicamente buscaba cancelar la dominaciĂłn colonial. La obra entera de Ranahit Guha y de la escuela de Estudios Subalternos de la India, es un claro ejemplo de este combate, esta vez, por la descolonizaciĂłn del conocimiento. Las rivalidades entre las potencias coloniales, como se sabe, estuvieron en el origen de las dos grandes convulsiones mundiales de la primera mitad del siglo XX. Pero tambiĂ©n la explotaciĂłn colonial terminĂł por crear las bases de su resistencia y de la posterior liberaciĂłn.

Los movimientos contra la descolonizaciĂłn, y cuyos escenarios más recientes fueron Africa y Asia terminaron confundiĂ©ndose con la cuestiĂłn nacional y cuyo desenlace fue contradictorio. Como lo señalara con lucidez el peruano JosĂ© Carlos Mariátegui en sus Puntos de vista antiimperialista, las luchas anti-coloniales por la liberaciĂłn de los pueblos engloban grupos y clases heterogĂ©neos, pero cuya victoria deja pendiente la cuestiĂłn decisiva de quiĂ©n asume el liderazgo y la direcciĂłn. Porque otra de las consecuencias de la colonizaciĂłn fue establecer las bases de la emergencia de un “colonialismo sin colonos” despuĂ©s de la liberaciĂłn, es decir la reproducciĂłn de criterios coloniales de desigualdad y de exclusiĂłn en un escenario de paĂses ahora independientes, problema que en un pasado reciente fue examinado, y no es una mera casualidad, por los mexicanos Pablo Gonzáles Casanova y Rodolfo Stavenhagen ¿La colonizaciĂłn, fenĂłmeno del pasado?. Por cierto que las metrĂłpolis polĂticas han dejado formalmente de ser tales, pero en la práctica la asimetrĂa en la relaciĂłn entre el pequeño grupo de privilegiados y la inmensa mayorĂa del planeta no sĂłlo persiste sino que se incrementa. SĂłlo que las rivalidades imperialistas dieron paso a acciones concertadas para evitar los conflictos del pasado, a la manera como paradĂłjicamente lo habĂa previsto Bernstein.

“Y no es el recuerdo de sus terremotos destructores de catedrales , ni el desborde de su mar enloquecido, ni la crueldad de sus áridos cielos que nunca llueven, ni la vista de su inmenso campo de chapiteles inclinados, cĂşpulas torcidas, cruces en ángulo (como los mástiles oblicuos de las flotas ancladas) ni sus calles suburbanas, donde las paredes se precipitan unas sobre otras como un mazo de cartas desparramadas, no es nada de eso lo que hace de Lima la ciudad más triste que pueda verse. Porque Lima se ha cubierto con el velo blanco y hay en la blancura de su dolor un horror más grande. Antigua como Pizarro, esta blancura mantiene eternamente nuevas las ruinas de Lima: no deja que penetre en ellas el verde alegre de la ruina absoluta y esparce sobre sus rotos bastiones la rĂgida palidez de un cuerpo apoplĂ©tico que inmoviliza sus propias distorsiones”. Este texto me parece una descripciĂłn precisa de un paisaje configurado por la colonizaciĂłn, donde la blancura de la superficie camufla otros colores de la ignominia y de la miseria. Last but not the very least, porque más bien debiera haber empezado por lo que ahora voy a decir: mi profundo agradecimiento a cada uno y una de las amigas y los amigos que están aquĂ, por haber aceptado alejarse de sus labores habituales, a fin de enseñarnos y compartir sus experiencias, y con ellos mi gratitud igualmente a las prestigiosas instituciones que con generosidad facilitaron su presencia. Seminario Internacional "La CuestiĂłn Colonial", Bogotá, Auditorio de Corferias, noviembre 23 de 2009

|

-

OTRAS NOTICIAS

-

Próximo Debate CID abordará la construcción territorial de la paz

-

Las sanciones aumentarĂan el recaudo fiscal

-

Microcrédito agrario, tema de investigación entre universidades del Zulia y Nacional

-

Congreso INTERGES 2016, un espacio para interactuar y debatir

-

InflaciĂłn de enero 2016, los temores se acrecientan.

-

Se acerca el I Congreso Internacional de GestiĂłn de las Organizaciones

-

El reto con las innovaciones y patentes es que todos ganen

-

Propiedad intelectual en el Plan de Desarrollo: Bayh-Dole a la colombiana

-

Un salario mĂnimo 'decente'

-

El plan es cautivar turistas extranjeros*

-

El campo: vientos de reflexiĂłn y de transformaciĂłn

-

Colombia debe subir el impuesto al tabaco para controlar el consumo

-

EconomĂas ilĂcitas se romperĂan con acceso a servicios sociales

-

III Congreso Global en Contabilidad y Finanzas, espacio para miradas alternas

-

Mercado financiero de derivados, con amplias oportunidades de mejora

-

Cuentas 'non sanctas' en la tributaciĂłn colombiana*

-

Próximo Debate CID abordará la construcción territorial de la paz

Bogotá, 23-Nov-2009 (Prensa CID). Las guerras por la independencia, si bien cancelaron los lazos de subordinaciĂłn polĂtica con la metrĂłpoli española, dejaron intactas las matrices fundamentales del orden colonial. Más aĂşn, el nuevo orden internacional en que AmĂ©rica Latina ingresa en los siglos XIX y XX fortaleciĂł la racionalidad colonial previa.

Bogotá, 23-Nov-2009 (Prensa CID). Las guerras por la independencia, si bien cancelaron los lazos de subordinaciĂłn polĂtica con la metrĂłpoli española, dejaron intactas las matrices fundamentales del orden colonial. Más aĂşn, el nuevo orden internacional en que AmĂ©rica Latina ingresa en los siglos XIX y XX fortaleciĂł la racionalidad colonial previa. Ya que varios paĂses de la AmĂ©rica Latina conmemoran entre 2009 y 2010 sus bicentenarios, cabe recordar que la complicada ‘geografĂa polĂtica’ de la independencia de la regiĂłn fue un proceso concatenado y continuo, con estructuras coloniales densas y complejas que se intentarán explicar a lo largo de este seminario.

Ya que varios paĂses de la AmĂ©rica Latina conmemoran entre 2009 y 2010 sus bicentenarios, cabe recordar que la complicada ‘geografĂa polĂtica’ de la independencia de la regiĂłn fue un proceso concatenado y continuo, con estructuras coloniales densas y complejas que se intentarán explicar a lo largo de este seminario. Por otra parte, el análisis del significado de la experiencia colonial para ser coherente y profundo, y por lo tanto para producir resultados de polĂtica, solo puede ser planteado en una doble dimensiĂłn comparativa: la espacial y la temporal. No fueron idĂ©nticas, por ejemplo, las colonizaciones de la temprana edad moderna que Portugal, España e Inglaterra impusieron en las AmĂ©ricas, con las más tardĂas, bajo la Ă©gida del capital, que esas y otras metrĂłpolis europeas establecieron sobre Africa y Asia desde el Ăşltimo tercio del siglo XIX. Lo que significa, además, que los mecanismos y las consecuencias de la colonizaciĂłn fueron diferentes no sĂłlo entre estos diversos continentes, sino tambiĂ©n entre regiones significativas dentro de cada continente.

Por otra parte, el análisis del significado de la experiencia colonial para ser coherente y profundo, y por lo tanto para producir resultados de polĂtica, solo puede ser planteado en una doble dimensiĂłn comparativa: la espacial y la temporal. No fueron idĂ©nticas, por ejemplo, las colonizaciones de la temprana edad moderna que Portugal, España e Inglaterra impusieron en las AmĂ©ricas, con las más tardĂas, bajo la Ă©gida del capital, que esas y otras metrĂłpolis europeas establecieron sobre Africa y Asia desde el Ăşltimo tercio del siglo XIX. Lo que significa, además, que los mecanismos y las consecuencias de la colonizaciĂłn fueron diferentes no sĂłlo entre estos diversos continentes, sino tambiĂ©n entre regiones significativas dentro de cada continente. Un observador poco advertido puede tal vez preguntarse si es pertinente congregar a mentes tan brillantes para discutir un problema que remite a un pasado muy lejano, sobre todo en un contexto, como el actual, donde preocupaciones mucho más urgentes demandan una atenciĂłn mucho más prioritaria. No basta, por cierto, una respuesta afirmativa para disipar ese desconcierto, sino que es necesario señalar con precisiĂłn por quĂ© la cuestiĂłn colonial sigue siendo central en la agenda acadĂ©mica y en la vida cotidiana de la inmensa mayorĂa de la poblaciĂłn del planeta.

Un observador poco advertido puede tal vez preguntarse si es pertinente congregar a mentes tan brillantes para discutir un problema que remite a un pasado muy lejano, sobre todo en un contexto, como el actual, donde preocupaciones mucho más urgentes demandan una atenciĂłn mucho más prioritaria. No basta, por cierto, una respuesta afirmativa para disipar ese desconcierto, sino que es necesario señalar con precisiĂłn por quĂ© la cuestiĂłn colonial sigue siendo central en la agenda acadĂ©mica y en la vida cotidiana de la inmensa mayorĂa de la poblaciĂłn del planeta. La primera experiencia colonial corresponde a los tres siglos, del XVI al XVIII, cuyo anclaje fue la polĂtica mercantilista con el propĂłsito de controlar los recursos naturales de las colonias, y las principales rutas de abastecimiento para las metrĂłpolis. Los escenarios más conocidos y mejor documentados fueron las AmĂ©ricas y Africa. SegĂşn reporta John H. Elliott sĂłlo entre 1500 y 1650 se extrajeron 181 toneladas de oro y 16,000 toneladas de plata, volĂşmenes que no incluyen las que salieron de manera ilegal a travĂ©s del contrabando.

La primera experiencia colonial corresponde a los tres siglos, del XVI al XVIII, cuyo anclaje fue la polĂtica mercantilista con el propĂłsito de controlar los recursos naturales de las colonias, y las principales rutas de abastecimiento para las metrĂłpolis. Los escenarios más conocidos y mejor documentados fueron las AmĂ©ricas y Africa. SegĂşn reporta John H. Elliott sĂłlo entre 1500 y 1650 se extrajeron 181 toneladas de oro y 16,000 toneladas de plata, volĂşmenes que no incluyen las que salieron de manera ilegal a travĂ©s del contrabando. Pero fue Richard Morse en sus conocidos libros El espejo de PrĂłspero y Resonancias del Nuevo Mundo, quien examinĂł los correlatos polĂticos de la dominaciĂłn colonial, en tĂ©rminos de la cultura y la naturaleza de la dominaciĂłn ejercida por las instituciones polĂticas. En clave weberiana, esta dominaciĂłn “patrimonial”, anclada en una tradiciĂłn neotomista, y por tanto opuesta y distinta a la herencia anglo- sajona, hizo del PrĂncipe el epicentro del sistema, a la vez que lo separaba de sus funcionarios, dĂłnde aquĂ©l esta regido por su propia ley, y en la que el pueblo no delega sino aliena su soberanĂa. Un rĂ©gimen tradicional, por arbitrario, permitiĂł no obstante una notable estabilidad hasta que la vorágine de las guerras por la independencia redujeron sus premisas a escombros. La inestabilidad polĂtica del XIX, con la excepciĂłn notable de Brasil y de Chile, se debiĂł, en el argumento de Morse, a que los nuevos regĂmenes no pudieron reconstruir estas premisas polĂticas, mientras que para sus gentes el señuelo de la ciudadanĂa y la democracia no alcanzaron a erosionar sus convicciones de vasallos corporativos.

Pero fue Richard Morse en sus conocidos libros El espejo de PrĂłspero y Resonancias del Nuevo Mundo, quien examinĂł los correlatos polĂticos de la dominaciĂłn colonial, en tĂ©rminos de la cultura y la naturaleza de la dominaciĂłn ejercida por las instituciones polĂticas. En clave weberiana, esta dominaciĂłn “patrimonial”, anclada en una tradiciĂłn neotomista, y por tanto opuesta y distinta a la herencia anglo- sajona, hizo del PrĂncipe el epicentro del sistema, a la vez que lo separaba de sus funcionarios, dĂłnde aquĂ©l esta regido por su propia ley, y en la que el pueblo no delega sino aliena su soberanĂa. Un rĂ©gimen tradicional, por arbitrario, permitiĂł no obstante una notable estabilidad hasta que la vorágine de las guerras por la independencia redujeron sus premisas a escombros. La inestabilidad polĂtica del XIX, con la excepciĂłn notable de Brasil y de Chile, se debiĂł, en el argumento de Morse, a que los nuevos regĂmenes no pudieron reconstruir estas premisas polĂticas, mientras que para sus gentes el señuelo de la ciudadanĂa y la democracia no alcanzaron a erosionar sus convicciones de vasallos corporativos. Estas son preguntas que ensombrecen las luces de las “conmemoraciones” en curso, pero que aguardan una explicaciĂłn razonada y razonable. Luego del interregno de la expansiĂłn británica por el planeta entero, y cuyos instrumentos fundamentales fueron el free trade, y la exportaciĂłn de capitales bajo la forma de inversiones de portafolio, lo que constituyĂł para la periferia una inflexiĂłn importante porque pasĂł de ser una exportadora a una importadora neta de capitales, se abre una segunda modalidad de colonizaciĂłn.

Estas son preguntas que ensombrecen las luces de las “conmemoraciones” en curso, pero que aguardan una explicaciĂłn razonada y razonable. Luego del interregno de la expansiĂłn británica por el planeta entero, y cuyos instrumentos fundamentales fueron el free trade, y la exportaciĂłn de capitales bajo la forma de inversiones de portafolio, lo que constituyĂł para la periferia una inflexiĂłn importante porque pasĂł de ser una exportadora a una importadora neta de capitales, se abre una segunda modalidad de colonizaciĂłn. En contraste con la primera colonizaciĂłn, la que empieza en el Ăşltimo tercio del siglo XIX se realiza bajo la Ă©gida del capital, y de ahĂ que sus mecanismos de expansiĂłn, como sus consecuencias, sean distintas. Se prioriza la inversiĂłn de capitales metropolitanos en las áreas más rentables de la periferia colonial, asĂ como el control de sus mercados para absorver la sopreproducciĂłn de sus industrias nativas.

En contraste con la primera colonizaciĂłn, la que empieza en el Ăşltimo tercio del siglo XIX se realiza bajo la Ă©gida del capital, y de ahĂ que sus mecanismos de expansiĂłn, como sus consecuencias, sean distintas. Se prioriza la inversiĂłn de capitales metropolitanos en las áreas más rentables de la periferia colonial, asĂ como el control de sus mercados para absorver la sopreproducciĂłn de sus industrias nativas. Las modalidades y las consecuencias de esta nueva experiencia de colonizaciĂłn fueron diversas, dependiendo de los contextos y de los momentos especĂficos. Se gobernaron las colonias de manera directa o indirecta, y para lo cual se transformaron y se coptaron las jefaturas nativas de control polĂtico. Las transformaciones que se dieron no sĂłlo fueron en el orden material, sino que la sociedad, la polìtica y la cultura de los pueblos sometidos fueron alterados. Entre estos Ăşltimos, los cambios en el dominio de la religiĂłn y de la lengua merecen destacarse. Por cierto, al igual que antes, esta expansiĂłn colonial no hubiera sido efectiva de no haber contado los colonizadores con la colaboraciĂłn, o la complicidad, de la Ă©lites locales.

Las modalidades y las consecuencias de esta nueva experiencia de colonizaciĂłn fueron diversas, dependiendo de los contextos y de los momentos especĂficos. Se gobernaron las colonias de manera directa o indirecta, y para lo cual se transformaron y se coptaron las jefaturas nativas de control polĂtico. Las transformaciones que se dieron no sĂłlo fueron en el orden material, sino que la sociedad, la polìtica y la cultura de los pueblos sometidos fueron alterados. Entre estos Ăşltimos, los cambios en el dominio de la religiĂłn y de la lengua merecen destacarse. Por cierto, al igual que antes, esta expansiĂłn colonial no hubiera sido efectiva de no haber contado los colonizadores con la colaboraciĂłn, o la complicidad, de la Ă©lites locales. Obras como Portrait d’un colonisateur, portrait d’un colonisĂ© de Albert Memmi; Les damnĂ©s de la terre de Frantz Fanon; o el Discours sur le colonialisme de AimĂ© CĂ©saire abrieron el camino a la rebeliĂłn al mostrar el papel regenerador de la violencia revolucionaria, o la mĂmesis entre colonizador y colonizado. Pronto al verbo sucediĂł la acciĂłn: Bandung, Argelia, Indochina, India…

Obras como Portrait d’un colonisateur, portrait d’un colonisĂ© de Albert Memmi; Les damnĂ©s de la terre de Frantz Fanon; o el Discours sur le colonialisme de AimĂ© CĂ©saire abrieron el camino a la rebeliĂłn al mostrar el papel regenerador de la violencia revolucionaria, o la mĂmesis entre colonizador y colonizado. Pronto al verbo sucediĂł la acciĂłn: Bandung, Argelia, Indochina, India… En el Moby Dick o La Ballena Blanca de Herman Melville existe un pasaje, citado por Jorge Bruce en su libro Nos habĂamos choleado tanto dedicado la indagaciĂłn psicoanalĂtica de los correlatos de la colonizaciĂłn, en la que describe la Lima colonial en los siguientes tĂ©rminos:

En el Moby Dick o La Ballena Blanca de Herman Melville existe un pasaje, citado por Jorge Bruce en su libro Nos habĂamos choleado tanto dedicado la indagaciĂłn psicoanalĂtica de los correlatos de la colonizaciĂłn, en la que describe la Lima colonial en los siguientes tĂ©rminos: